アマチュア天文学者には「リトルゴースト星雲」として知られています。かすかに消えていく星を取り巻く小さな幽霊のような雲のように見えるため、NGC 6369はへびつかい座の方向にあります。

NASA / ESAハッブル宇宙望遠鏡は、地球から約2000〜5000光年と推定される距離で、惑星状星雲NGC 6369のこの画像を撮影しました。

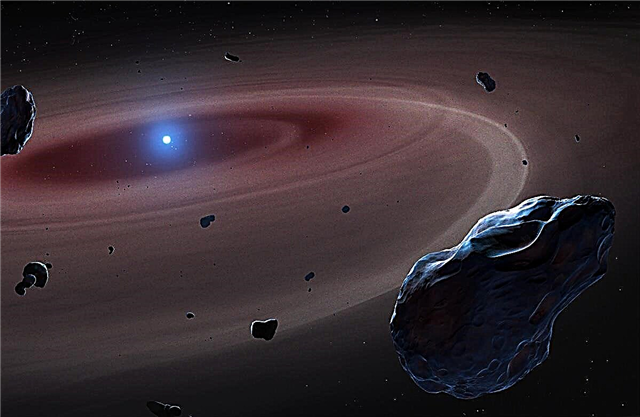

私たち自身の太陽に似た質量の星がその寿命の終わりに近づくと、その星はサイズが拡大して「赤い巨人」になります。赤い巨大な段階は、星がその外層を宇宙に放出し、かすかに光る星雲を生成するときに終了します。

天体はそのような天体を惑星状星雲と呼びます。それは、その小さな形が小さな望遠鏡で見たときに惑星の形に似ているからです。

2002年に広視野惑星カメラ2(WFPC2)で撮影されたNGC 6369のハッブル写真は、地球の大気によって生成されたぼけのために地上の望遠鏡からは見えない放出過程の驚くべき詳細を明らかにします。

中心にある残りの恒星コアは、周囲のガスに紫外(UV)光の洪水を送り出している。直径がほぼ光年である、目立つ青緑色のリングは、エネルギッシュなUVライトがガス中の原子から電子を取り除いた場所を示しています。このプロセスはイオン化と呼ばれます。

星からの距離が大きく、UVライトの強度が低い、より赤いガスでは、イオン化プロセスはあまり進行しません。星雲の本体のさらに遠くに、噴出プロセスの初めに星から失われたかすかなガスの小片を見ることができます。

このカラー画像は、イオン化の程度が異なる3つの異なる化学元素によって放出された光を分離するフィルターを介して撮影されたWFPC2画像を組み合わせることによって作成されました。

ドーナツ型の青緑色のリングは、2つの電子を失ったイオン化酸素原子(青)と、1つの電子を失った水素原子(緑)からの光を表しています。赤色は、電子を1つだけ失った窒素原子からの放出を示します。私たち自身の太陽は、同様の星雲を放出するかもしれませんが、さらに5億年間はそうではありません。

ガスは毎秒約15マイルで星から遠ざかり、約1万年後に星間空間に散逸します。その後、中心部に残っている恒星のメンバーは、小さな白い矮星として何百万年もかけて徐々に冷え、最終的にウィンクアウトします。

元のソース:ESAニュースリリース