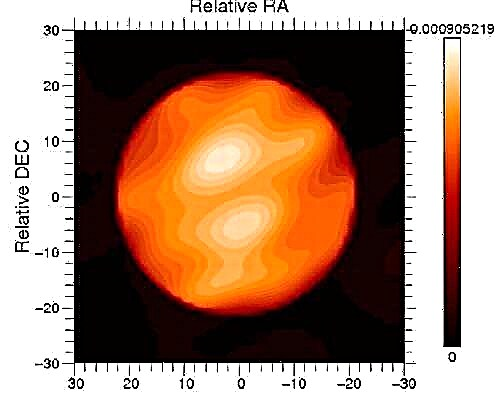

キャプション:IOTA干渉計(アリゾナ)で取得した、波長1.64ミクロンの近赤外線におけるベテルギウスの表面。クレジット:Copyright 2010 Haubois / Perrin(LESIA、Observatoire de Paris)

天文学者の国際的なチームは、オリオン座の赤い超巨大ベテルギウスの表面の前例のない画像を取得しました。画像は、表面の大部分を覆う2つの巨大な明るいスポットの存在を示しています。それらのサイズは、地球と太陽の距離に相当します。この観測は、太陽以外の星における対流現象、物質の移動による熱輸送の存在の最初の強力かつ直接的な指標を提供します。この結果は、超巨星の構造と進化をよりよく理解するのに役立ちます。

ベテルギウスはオリオン座にある赤い巨人で、太陽とはかなり異なります。まず、それは巨大な星です。もしそれが私たちの太陽系の中心だったら、それは木星の軌道にまで及ぶでしょう。太陽の600倍の大きさで、約10万倍のエネルギーを放射します。さらに、わずか数百万年の年齢で、ベテルギウス星はすでに寿命の終わりに近づいており、すぐに超新星として爆発する運命にあります。そうなると、超新星は昼間でも、地球から簡単に見えるはずです。

しかし、ベテルギウスには太陽の黒点があるため、太陽といくつかの類似点があることがわかっています。表面には明るいスポットと暗いスポットがあり、実際には星のホットスポットとコールドスポットの領域です。スポットは、対流、つまり物質の流れによる熱の輸送によって発生します。この現象は熱湯で毎日観察されます。太陽の表面では、これらの斑点はかなりよく知られており、目に見えます。しかしながら、それは他の星、特に超巨星には全く当てはまりません。これらの動的構造のサイズ、物理的特性、および寿命は不明のままです。

ベテルギウスは、そのサイズと明るさが観察を容易にするため、干渉法の優れたターゲットです。アリゾナ州のホプキンス山にある赤外線光学望遠鏡アレイ(IOTA)干渉計の3つの望遠鏡(削除されたため)とパリ天文台(LESIA)を同時に使用して、天文学者は多数の高精度の測定値を取得できました。これらにより、2つのアルゴリズムとコンピュータープログラムのおかげで、星表面の画像を再構成することが可能になりました。

2つの異なるアルゴリズムが同じ画像を生成しました。 1つはリヨン天文研究センター(CRAL)のEric Thiebautによって作成され、もう1つはONERAのLaurent MugnierとSerge Meimonによって開発されました。最終的な画像は、前例のない、これまでにない詳細で星の表面を明らかにします。星の中心の隣に2つの明るい点がはっきりと現れます。

スポットの明るさの分析は、星の平均温度(3,600ケルビン)と比較して500度の変動を示しています。 2つの構造のうち最大のものは、同等の次元を持っています

星の直径の4分の1(または地球と太陽の距離の1.5倍)まで。これは、対流セルが非常に細かく、太陽の半径(数個の地球の半径)の1/20にほとんど到達しない太陽との明確な違いを示しています。これらの特性は、対流によって生成される輝点のアイデアと互換性があります。これらの結果は、太陽以外の星の表面の対流の存在の最初の強力で直接的な兆候を構成します。

対流は、質量損失現象の説明や、ベテルギウスから放出される巨大なガスのプルームにおいて重要な役割を果たす可能性があります。後者は、パリ天文台のピエールケルベラ率いるチームによって発見されました(この発見についての記事を読んでください)。対流セルは、高温ガスの噴出の原因となる可能性があります。

天文学者たちは、この新しい発見が巨大な星への新しい洞察を提供し、新しい研究分野を切り開くと言います。

出典:要約:arXiv、ペーパー:「Hバンドのベテルギウスのむらのある表面のイメージング」、2009、A&A、508、923」。パリ天文台