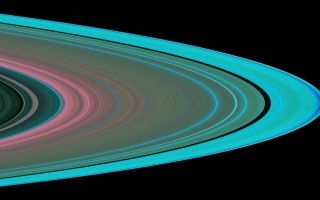

画像クレジット:NASA / JPL /宇宙科学研究所

紫外から近赤外までの電磁スペクトルの4つの異なる領域で撮影されたカッシーニ画像のモンタージュは、目に会う以上に土星に存在するものがあることを示しています。

写真は、大気ガスと、高さと厚さが異なる雲の両方による、異なる波長の光の吸収と散乱の影響を示しています。また、惑星の大気中の白いアンモニア雲と混合された着色粒子による光の吸収も示しています。コントラストが強化され、大気の視認性を高めています。

カッシーニの狭角カメラは、2004年4月3日、宇宙船が惑星から4450万キロメートル(2770万マイル)離れた場所にある20分間にこれら4つの画像を撮影しました。画像の縮尺は、ピクセルあたり約267キロメートル(166マイル)です。 4つの画像すべてが土星の同じ顔を示しています。

左上の画像では、土星は紫外波長(298ナノメートル)で見られます。右上、可視青色波長(440ナノメートル)。左下、可視光スペクトル(727ナノメートル)を少し超えた遠赤色の波長。右下、近赤外波長(930ナノメートル)。

すべてのガスは短波長で太陽光を効率的に散乱します。それが地球の空が青い理由です。この効果は、可視光線よりも紫外線で顕著です。土星では、ヘリウムと水素分子ガスが紫外線を強く散乱させ、大気を明るく見せます。紫外光を吸収する傾向のある高度の雲の粒子だけが、明るい背景に対して暗く見え、左上の紫外画像の暗い赤道帯を説明しています。コントラストが逆になっているのは、左下の画像では、光がメタンガスに吸収されるが高い雲に散乱されるスペクトル領域で撮影されたものです。この画像の赤道ゾーンは明るく、それは高い雲がメタンに吸収される前に、この長波長の光を宇宙に反射するためです。

大気中のガスによる散乱は、紫外域よりも可視の青色波長で顕著ではありません。したがって、右上の画像では、太陽光はより深い雲の層に降り、観測者に戻る可能性があり、可視波長で反射する高い赤道雲の粒子も明らかです。このビューは、人間の目に見えるものに最も近いものです。右下の近赤外線では、一部のメタン吸収が存在しますが、727ナノメートルよりもはるかに少ない程度です。科学者は、ここでのコントラストが主に着色された粒子によって生成されているのか、高度と雲の厚さの緯度差によって生成されているのかは不明です。カッシーニからのデータは、この質問への回答に役立つはずです。

北半球で見られるスライバーの光は、紫外と青色で明るく見え(上の画像)、より長い波長ではほとんど見えません(下の画像)。北半球のこの部分の雲は深く、太陽光は雲のない上層大気のみを照らしています。その結果、短い波長はガスによって散乱され、照明された雰囲気をこれらの波長で明るくします。一方、長い波長はメタンによって吸収されます。

土星の輪も画像ごとに著しく異なり、その露出時間は2〜46秒です。リングは、46秒間の紫外線画像では本来これらの波長の光をほとんど反射しないため、暗く見えます。他の波長での違いは、主に露光時間の違いによるものです。

Cassini-Huygensミッションは、NASA、欧州宇宙機関、イタリア宇宙機関の共同プロジェクトです。パサデナにあるカリフォルニア工科大学の一部門であるジェット推進研究所は、NASAの宇宙科学局ワシントンDCのカッシーニホイヘンスミッションを管理しています。カッシーニオービターとその2つの搭載カメラは、JPLで設計、開発、組み立てられました。イメージングチームは、コロラド州ボルダーの宇宙科学研究所を拠点としています。

Cassini-Huygensミッションの詳細については、http://saturn.jpl.nasa.govおよびCassini Imagingチームのホームページhttp://ciclops.orgにアクセスしてください。

元のソース:CICLOPSニュースリリース