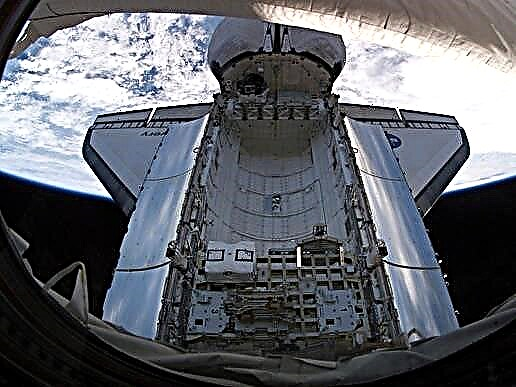

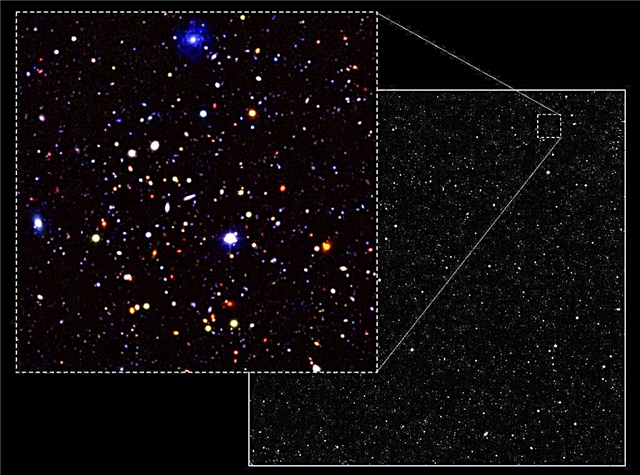

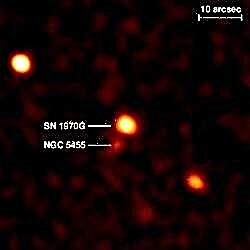

SN1970Gのチャンドラ画像。画像クレジット:NASA。拡大するにはクリックしてください。

天文学者が宇宙を見渡すと、1つの原則が、その装置によってキャプチャされた膨大なデータと情報のウェルターの上の浅浮き彫りで際立っています。宇宙は進行中の作業です。水素原子から銀河団まで、物事は驚くほど同じように変化します。宇宙では、成長、成熟、死、再生の原則が機能しています。その原理は、私たちが楽器を通して見る主要な光源、つまり星ほど完全に具体化されているものはありません。

2005年6月1日、2人の調査官(NASAのゴダード宇宙飛行センターのステファンイムラー氏とジョンホプキンス大学のK.D.クンツ氏)が、さまざまな宇宙機器から収集したX線データを公開しました。データは、近くの銀河(M101)内を通過する1つの巨大な星が、星の死とその明るいガスのリースが超新星残骸に変化するまでの比較的短い期間を理解するのにどのように役立つかを明らかにします。その星–超新星SN 1970G –は、ガスとダスト(CSMまたはcircumstellar material)の膨張する恒星のオーラ内で急速に回転する中性子コアの形で目に見える「死後の世界」の約35年を経験しました。今でも(私たちの認識から)重金属は毎秒数千キロの速度で外に向かって走っています。2700万光年の遠い銀河の星間物質(ISM)内に有機物の種を植え込む可能性があります。おおぐま座の春の星座内の楽器。その問題内のエネルギーがISMに到達したときのみ、1970Gはその誕生と潜在的な再生のサイクルを完了し、新しい星や惑星で形をとります。

星の運命は主にその質量によって決まります。最短50,000年の生存期間を経て、最も巨大な星(150の太陽)は、膨大な濃度の冷たいガスと塵から凝縮し、最終的には非常に速い寿命を迎えます。若くして、そのような星は、温度が私たちの太陽のそれより5倍高いかもしれない光球から近紫外光を放射する鮮やかな青い巨人のように喜びます。そのような星の中で、核炉は急速に蓄積し、驚異的な量の非常に強い放射を放ちます。この放射からの圧力により、高荷電粒子の強風がその表面から沸騰して星のCSMになっても、星の外側シュラウドが何度も外側に推進されます。急速に拡大するコアによって加えられる圧力のために、そのような星の核エンジンは最終的に燃料が不足します。その後の崩壊は、輝かしい光のショーによって特徴付けられます-銀河全体を潜在的に凌駕することができるもの。マグニチュード12.1では、タイプII超新星1970Gは8等級のホストを超えるほど明るくはなりませんでした。しかし、その皮疹の前の約3万年の間、1970Gは強力な太陽風の形で大量の水素とヘリウムガスを沸騰させました。その後、その同じ透き通ったオーラが1970Gの突発的な衝撃を受け、X線励起に衝撃を与えました。そして、過去35年間の観測で1970Gのエネルギー特性または「フラックス」を支配しているのは、衝撃波の拡大期です。

「チャンドラによる超新星1970GからのX線放射の発見」というタイトルの論文によると、ImmlerとKuntzは次のように報告しています。「X線で検出された最も古いSNとして、SN 1970Gは初めて、超新星残骸(SNR)フェーズへのSN。」

レポートはさまざまなX線衛星からのX線データを引用していますが、情報の大部分は、2004年7月5〜11日にNASAのチャンドラX線天文台を使用した5つの一連のセッションから得られます。セッションでは、合計約40時間の軟X線が収集されました。チャンドラの優れた空間分解能と長期的な観測から得られた感度により、天文学者は銀河内の近くのHII領域の超新星のX線光度曲線を完全に解決することができました。 19世紀後半に編集された総合カタログ– NGC 5455。

この結果と、NASAのチャンドラとESAのXMM-ニュートンを使用した超新星残光の他のいくつかの観測により、超新星後のX線光度曲線の主要な理論の1つが確認されました。論文から:「高品質のX線スペクトルは、初期のエポック(100日未満)中のフォワードショック放出のハードスペクトル成分とリバースのソフト熱成分を予測する、星間相互作用モデルの有効性を確認しました。拡大するシェルが光学的に薄くなった後の衝撃放出。」

超新星に行く前の数万年の間、SN 1970Gになった星は静かに物質を宇宙へと沸騰させました。これは、CSMの形で水素とヘリウムの広大な星外オーラを作り出しました。それが超新星になったとき、SN 1970Gのマントルが崩壊して過熱したコアに跳ね返ったときに、熱い物質の大量のフラックスが宇宙に飛び込んだ。およそ100日間、この物質の密度は非常に高いままであり、CSMに到達すると、硬いX線が新しいフラックスの出力を支配していました。これらの硬X線には、追跡するエネルギーの10倍から20倍のエネルギーが含まれています。

その後、この高エネルギー物質が光学的に透明になるほど拡大したため、新しい期間が始まりました。CSM自体からのX線束により、低エネルギーの「軟質」X線の逆フラッドが発生しました。この期間は、CSMが星間物質(ISM)との融合点まで拡大するまで続くと予想されます。そのとき、超新星残骸が形成され、CSM内の熱エネルギーがISM自体をイオン化します。これから、ささやかなアマチュア楽器と適切なフィルターでさえ見たときに、シグナスループなどの超新星残骸に見える特徴的な「青緑色」の輝きが生まれます。

SN 1970Gはまだ超新星残骸に進化しましたか?

この問題を解決するための1つの重要な手がかりは、噴火前の超新星の質量損失率に見られます。 ImmlerとKuntzによると、「SN 1970Gの測定された質量損失率は、他のタイプII SNeで推定されたものと同様であり、通常10から-5 10まで-4 年間の太陽質量。これは、X線の放出が、バースト後のこの遅い時期でさえ、衝撃加熱されたISMではなく、前駆体によって堆積された衝撃加熱されたCSMから生じることを示しています。

ステファン・イムラーによれば、「超新星は通常、衝撃波が恒星風の外側の境界に達し、それがますます薄くなっているため、爆発の直後に急速に消えていく。しかし、数百年後、その衝撃は星間物質にぶつかり、ISMの高密度のために大量のX線放射が発生します。 1970Gの衝撃波フロントでの密度の測定は、それらがISMの密度よりも1桁以上小さい恒星風の特徴であることを示しました。

X線出力レベルが低いため、著者らは、1970Gはまだ爆発後35歳になったとしても、超新星残骸相に到達していないと結論付けています。シグナスループなどの超新星残骸に関連する研究に基づいて、いったん残骸が形成されると、過熱物質がISMと融合するときに数万年も存続することがわかっています。その後、衝撃加熱されたISMがようやく冷えた後、実際の超新星の一瞬の間に生成されたさらに重い元素(鉄など)とともに、炭素、酸素、窒素などの重い原子によって新しい星や惑星が形成される可能性があります爆発–生命のこと。

明らかに、SN 1970Gには、大質量星の来世について多くのことを教えてくれます。超新星残骸状態へのその行進は、今後も注意深く監視され続けます。

ジェフバーバー脚本の作品